定期同額給与とは?役員報酬が経費になる条件・決定時期・よくある質問を税理士が解説

こんにちは。

福岡県久留米市の公認会計士・税理士、豊岡春樹です。

春の陽気が心地よい季節になりましたね。

今年は桜の見ごろが長く続き、ふと足を止めて見上げるたびに、心がふんわりと癒されました。

さて、本題です。

法人を設立して経営を始めると、税務上の「役員報酬の取り扱い」は避けて通れない重要なテーマとなります。

特に、「定期同額給与」に該当するかどうかは、損金算入(経費として認められるか否か)に大きく影響するため、慎重な検討が必要です。

この記事では、3月決算の法人が途中から役員報酬額を増減させる場合に、その変更が「定期同額給与」に該当するかどうかを、事例をもとにわかりやすく解説します。

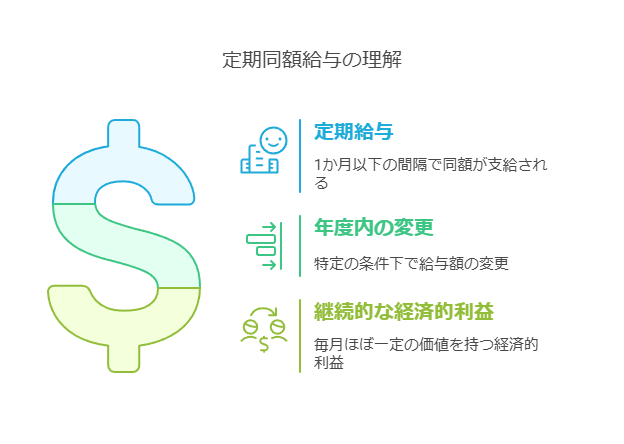

定期同額給与とは?

定期同額給与とは、法人が役員に毎月同じ金額の報酬を継続的に支給する形態をいいます。

🔍 タックスアンサーでは次の通り定義しています(出典:国税庁タックスアンサー[法人税]No.5211)

定期同額給与とは、次に掲げる給与です。

1 その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの

(注) 源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。

2 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

(1) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

(2) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(上記(1)に掲げる改定を除きます。)

(3) その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(注)(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記(1)および(2)に掲げる改定を除きます。)

(注) 法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれません。

3 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

「長いよ!」と突っ込みたくなりますね・・

もう少しシンプルに書くと下記のような感じになります!

- 1か月以下の一定の期間ごとに、同額で支給される給与(定期給与)

- 事業年度の開始から3か月以内、またはやむを得ない事情による給与の金額改定が行われた場合に、その前後で金額が一定であること

- 継続的に供与される経済的利益で、その金額が毎月おおむね一定であるもの

この「定期同額給与」に該当すれば、役員報酬は問題なく経費に計上できることとなります。

よくあるご質問①

-

3月決算の法人です。

今までは、役員報酬は「ゼロ(無支給)」としていましたが、

令和7年6月25日の株主総会で役員報酬の金額を決定し、7月分(7月10日支払分)から月額30万円の支給を開始しようと考えています。このように、年度の途中から役員報酬を支給し始めても「定期同額給与」として取り扱われるのでしょうか?

※役員報酬の支給日は「当月締め当月10日払い」です。 -

はい、この場合は「定期同額給与」に該当します!

よって、月額30万円の役員報酬は損金算入(経費計上)が可能です。

理由と根拠(税務上の考え方)

分かりにくいですが、まずは法令を確認します。

「法人税法施行令第69条第1項第1号ーイ」により、以下の条件を満たす場合、年度の途中で役員報酬の金額を変更しても「定期同額給与」として認められます。

第六十九条 法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。

一 法第三十四条第一項第一号に規定する定期給与(以下第六項までにおいて「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める月数)を経過する日(イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定

次に、今回の事例を法令に当てはめましょう。

当てはめ:

- 事業年度開始から3ヶ月以内に決定・改定された給与であること

→ 本事例では、事業年度の開始は令和7年4月1日。

→ 給与の改定決定日は令和7年6月25日であり、3ヶ月以内のため問題なし。 - 当該事業年度開始の日(令和7年4月1日)から給与改定後の最初の支給時期の前日(令和7年7月9日)の間の各支給時期における支給額が同額であること

→ 令和7年4月10日〜令和7年6月10日の間は、すべて「0円」であり、同額であるため問題なし。 - 給与改定前の最後の支給時期の翌日(令和7年6月11日)から当該事業年度終了の日(令和8年3月31日)までの間の各支給時期における支給額が同額であること

→ 令和7年7月10日〜令和8年3月10日の間は、すべて「30万円」であり、同額であるため問題なし。

結果、定期同額給与の要件を満たしているため、問題なく経費に計上されます。

よくあるご質問②

-

3月決算の法人です。

今までは、役員報酬は「ゼロ(無支給)」としていましたが、

令和7年6月25日の株主総会で役員報酬の金額を決定し、7月分(7月25日支払分)から月額30万円の支給を開始しようと考えています。このように、年度の途中から役員報酬を支給し始めても「定期同額給与」として取り扱われるのでしょうか?

※役員報酬の支給日は「当月締め翌月25日払い」です。 -

はい、この場合は「定期同額給与」に該当します!

よって、月額30万円の役員報酬は損金算入(経費計上)が可能です。

当てはめ:

よくあるご質問①との違いは、役員報酬の支払いが「当月締め翌月払い」となっている所です。

- 事業年度開始から3ヶ月以内に決定・改定された給与であること

→ 本事例では、事業年度の開始は令和7年4月1日。

→ 給与の改定決定日は令和7年6月25日であり、3ヶ月以内のため問題なし。 - 当該事業年度開始の日(令和7年4月1日)から給与改定後の最初の支給時期の前日(令和7年7月24日)の間の各支給時期における支給額が同額であること

→ 令和7年4月25日〜令和7年6月25日の間は、すべて「0円」であり、同額であるため問題なし。 - 給与改定前の最後の支給時期の翌日(令和7年6月26日)から当該事業年度終了の日(令和8年3月31日)までの間の各支給時期における支給額が同額であること

→ 令和7年7月25日〜令和8年3月25日の間は、すべて「30万円」であり、同額であるため問題なし。

結果、「当月締め翌月払い」の場合でも定期同額給与の要件を満たしているという形になります。

まとめ

今回は「定期同額給与」について、制度の概要と実際の事例をもとにご紹介しました。

ポイントを整理すると…

- 定期同額給与とは、毎月同じ金額の役員報酬を継続して支払うことで、原則として経費(損金)として認められる形です。

- 事業年度の開始から3か月以内に報酬額を決定すれば、その前後で支給額が一定であれば「定期同額給与」として扱うことができます。

- 「当月払い」「翌月払い」など支払いのタイミングが異なる場合でも、各支給時期の金額が一定であれば問題ありません。

役員報酬は節税の観点でも非常に重要なポイントです。

ただし、制度の趣旨や時期の判断を誤ってしまうと、思わぬ否認を受けてしまうリスクもあります。

特に、法人設立直後や法人成りをしたばかりの方は、

「金額変更はいつまでに行うべきか?」など、迷う場面も多いかと思います。

そういった時は、信頼できる・相談しやすい税理士に早めに相談することが大切かなと思います!

投稿者プロフィール

-

久留米市の若手公認会計士・税理士です!

freee会計を活用し、中小法人・スモールビジネスの記帳や確定申告の負担を軽減し、本業に専念できる環境づくりを支援しています。

創作活動に励む漫画家・同人作家の方からのご相談も多数いただいており、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。

最新の投稿

所得税2026年2月3日確定申告シーズン到来!直前に焦らないための準備術

所得税2026年2月3日確定申告シーズン到来!直前に焦らないための準備術 仕事の考え方や価値観2026年1月27日凡ミスを減らす究極の習慣|脳科学が証明する「翌朝チェック」の驚くべき効果

仕事の考え方や価値観2026年1月27日凡ミスを減らす究極の習慣|脳科学が証明する「翌朝チェック」の驚くべき効果 所得税2026年1月22日個人事業主の節税対策に潜む落とし穴!確定申告で失敗しないための減価償却の注意点

所得税2026年1月22日個人事業主の節税対策に潜む落とし穴!確定申告で失敗しないための減価償却の注意点 仕事の考え方や価値観2026年1月14日自分らしく生きたい!!情報過多の時代に必要なマインドセット

仕事の考え方や価値観2026年1月14日自分らしく生きたい!!情報過多の時代に必要なマインドセット