経営者が「数字に強くなる」と伸びる~会計理解がもたらす8つのメリットと実践ステップ~

こんにちは。

福岡県久留米市の公認会計士・税理士、豊岡春樹です。

「会社の数字、もっとちゃんと把握したいけど、会計ってなんだか難しくて・・」

「どんぶり勘定から脱却して、データに基づいた経営判断をしたい・・」

事業を運営されている経営者の皆様の中には、会計の重要性を感じつつも、その複雑さから苦手意識をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

本記事では、会計を理解することで得られる具体的メリットと、今日から実践できるステップをわかりやすくまとめました。

1. なぜ経営者に会計リテラシーが必要なのか

- 正確な経営状況を「自分の言葉」で語れる

損益計算書(P/L)・貸借対照表(B/S)・キャッシュフロー計算書(C/S)を読めれば、利益・安全性・資金繰りを数値で把握できます。 - データドリブンな意思決定ができる

勘と経験頼りの判断を、数値根拠で裏づけ。設備投資・価格設定・コスト削減すべての精度が向上します。 - 資金ショートの「予兆」を検知

黒字倒産の最大要因はキャッシュに対する無関心。キャッシュフロー計算書(C/S)と資金繰り表を押さえるだけで倒産リスクが激減します。

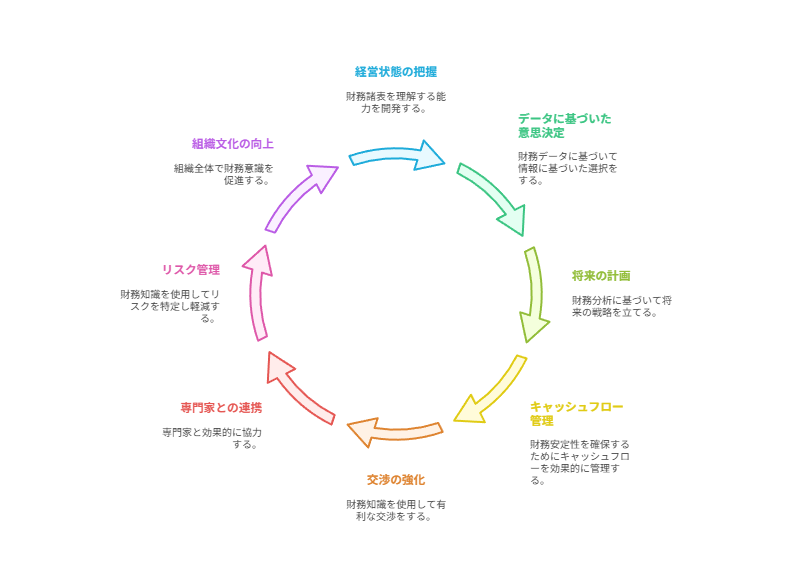

2. 会計理解がもたらす8つのメリット

①自社の経営状態を正確に把握できる:現状分析の精度向上

財務諸表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書など)が読めるようになると、会社の収益性、安全性、資金繰りの状況などを客観的な数値で把握できます。

「本当に儲かっているのか?」「借金はどれくらいあるか?」「手元の資金は十分か?」といった経営の根幹に関わる問いに、データに基づいて明確に答えられるようになります。

これにより、問題点を早期に発見し、迅速な対策を講じることが可能です。

②データに基づいた的確な意思決定ができる:勘から確信へ

勘や経験だけに頼るのではなく、会計情報という客観的なデータに基づいて、より精度の高い経営判断ができます。

例えば、新規事業への投資、設備投資、価格設定、コスト削減策などを検討する際に、その妥当性や効果を数字で検証できます。

売上総利益率や営業利益率といった指標を読み解けば、「どの事業を伸ばすべきか」「どの事業から撤退もしくは改善すべきか」といった戦略的な判断も、数字を根拠に素早く舵取りできるようになります。

③将来の計画が立てやすくなる:未来への見通しを具体的に

過去の会計データと現在の状況を分析することで、将来の業績予測や予算策定の精度が格段に向上します。

具体的な数値目標を設定し、その達成に向けた実行計画を具体的に描けるようになります。

④資金繰りの不安を解消できる:黒字倒産のリスク回避

「利益は出ているはずなのに、なぜか手元にお金がない」これは「黒字倒産」と呼ばれる危険な状態です。

損益計算書(P/L)上では黒字でも、売掛金の回収が遅れたり、在庫が過剰になったりすると、キャッシュフローが悪化し、支払いが滞ってしまうことがあります。

キャッシュフロー計算書を理解し、資金繰り表を適切に管理することで、お金の流れを正確に把握し、運転資金の必要額を予測して事前に手を打つことができます。

⑤金融機関や投資家との交渉が有利になる:信頼と資金調達力向上

自社の財務状況や事業計画を会計データに基づいて論理的に説明できるため、金融機関からの融資審査や投資家からの資金調達において、説得力が増し、信頼を得やすくなります。

財務指標を理解し、自社の強みや将来性を数字で示せれば、より有利な条件での資金調達も期待できます。

質問に対しても的確に答えられるため、交渉を有利に進められる可能性が高まります。

⑥税理士や会計士との連携がスムーズになる:専門家を最大限に活用

会計の基本的な知識があれば、税理士や会計士からの報告やアドバイスをより深く理解できます。

勘定科目の意味や税務調整項目を理解していれば、ミスによる追徴課税やペナルティを防止しやすくなり、節税に関する提案も的確に受け止められるようになります。

専門家に丸投げするのではなく、経営課題について主体的にコミュニケーションを取ることで、より質の高いサポートを受け、経営判断の質を高めることができます。

⑦社内の不正防止やコスト構造の「見える化」によるリスク管理強化

会計の仕組みを理解することで、社内の不正や誤謬(ミス)が起こりやすいポイントに気づきやすくなります。

適切な内部統制の構築やチェック体制の強化に役立ち、経営リスクの低減につながります。

⑧組織全体の数値感度向上へ

経営者が会計数値を重視し、それを社内で語る姿勢は、組織文化にも良い影響を与えます。

部門長やスタッフもKPI(重要業績評価指標)を意識し、数字をベースにした改善提案が増えるなど、組織全体の収益力向上に繋がります。

3. 会計を経営に活かす3ステップ

「メリットはわかったけれど、何から手を付ければいいの?」

そんな声をよくお聞きします。

会計リテラシーは一朝一夕で身につくものではなく、筋トレのように「続けるうちに効いてくる」スキルです。

まずは 「小さく始めて、慣れたら深める」 というスタンスで取り組んでみましょう。

例えば、下記のステップで会計への理解を深める等が考えられます。

| ステップ | 目的 | 実践ポイント |

|---|---|---|

| STEP 1 現状把握 | 自社の財務状態を知る | P/L・B/S・C/S を確認し、まずは 「売上総利益率・営業利益率等」 の主要指標を追跡する。 |

| STEP 2 原因分析 | 課題を特定し対策を立てる | なぜ売上、経費が増減したのか、無駄なコストは発生していないか等を確認する。 |

| STEP 3 アクション&検証 | 打ち手を実行し、効果を測定 | 売上の増加、経費を減少するための方法を考える、その後実績を把握し、来年等の予算を修正する。 |

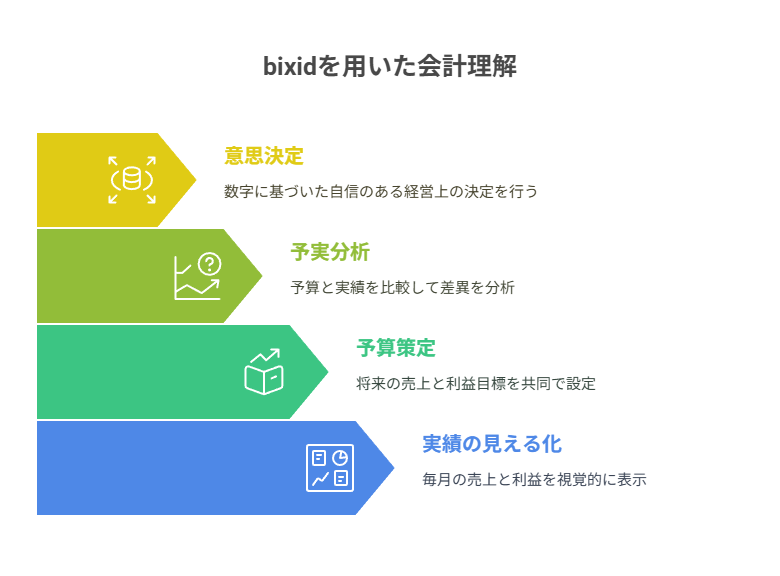

弊所の「bixid」活用サポート

ここからは弊所が取り組んでいる事例をご紹介します。

弊所では、経営者の皆様により会計を理解していただくために「bixid」というものを導入しております。

bixidとは?

簡単に言うと、「経営数値を見える化し、経営の現状分析や将来予測を行うためのクラウドサービス」です。会計ソフトのデータを取り込み、グラフなどで分かりやすく表示してくれるため、会計の専門知識がなくても直感的にご自身の会計の状況を把握できます。

弊所がbixidでご提供する具体的なサポート

弊所では、bixidを活用して以下の2ステップで経営者様の会計理解と経営力向上をサポートします。

- 【ステップ1】実績を分かりやすく見える化:会計への理解を深める

- 現状の見える化: 毎月の売上、経費、利益、資金の推移などを、グラフや図を多用して視覚的に分かりやすくご提供します。

最初は見慣れないかもしれませんが、毎月ご覧いただくことで、徐々に会計数値への理解が深まります。 - スマホでいつでも確認: bixidはスマートフォンアプリにも対応しているため、移動中や少しの空き時間でも、気軽に自社の経営状況をチェックできます。

これにより、常に最新の数値を把握することが可能です。

- 現状の見える化: 毎月の売上、経費、利益、資金の推移などを、グラフや図を多用して視覚的に分かりやすくご提供します。

- 【ステップ2】予算策定と予実分析:会計を経営に活かす

- 将来の予測を共に作成: 経営者の皆様が最も関心をお持ちであろう、将来の売上や利益目標について、bixidを使って一緒に具体的な予算(予測)を立てます。

- 実績との比較分析: 策定した予算と実際の実績を比較し、差異の原因を分析します(予実分析)。

「なぜ目標を達成できたのか」「なぜ未達だったのか」を深掘りし、次の打ち手を検討することで、より効果的に会計情報を経営戦略に反映させることができます。

この「①実績の見える化で会計理解を深め、②予実分析で会計を経営に活かす」という流れを通じて、経営者の皆様が自信を持って数字に基づいた意思決定ができるよう、サポートしております。

まとめ:会計を味方につけ、会社の未来を切り拓きましょう

会計を理解することは、もはや一部の専門家だけのものではありません。

変化の激しい現代において、経営者自身が会計リテラシーを高め、自社の数値を正確に把握し、未来を予測する力を持つことは、企業を成長させ、守り抜くために不可欠だと感じています。

「会計は難しい」という先入観を捨て、まずは自社の数字に触れることから始めてみましょう!!

投稿者プロフィール

-

久留米市の若手公認会計士・税理士です!

freee会計を活用し、中小法人・スモールビジネスの記帳や確定申告の負担を軽減し、本業に専念できる環境づくりを支援しています。

創作活動に励む漫画家・同人作家の方からのご相談も多数いただいており、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。

最新の投稿

仕事の考え方や価値観2026年1月14日自分らしく生きたい!!情報過多の時代に必要なマインドセット

仕事の考え方や価値観2026年1月14日自分らしく生きたい!!情報過多の時代に必要なマインドセット 法人税2026年1月8日税務調査で狙われる「交際費」の境界線~実務の注意点を解説~

法人税2026年1月8日税務調査で狙われる「交際費」の境界線~実務の注意点を解説~ 仕事の考え方や価値観2025年12月28日科学的に証明された「やる気」の出し方。堀田秀吾著『すごい習慣大百科』から学ぶ行動の技術

仕事の考え方や価値観2025年12月28日科学的に証明された「やる気」の出し方。堀田秀吾著『すごい習慣大百科』から学ぶ行動の技術 消費税2025年12月23日インボイス途中登録者の消費税判定|特例を使える「基準期間売上」は税込・税抜どっち?

消費税2025年12月23日インボイス途中登録者の消費税判定|特例を使える「基準期間売上」は税込・税抜どっち?